在成都,米其林大厨心中的“绝世好面”

在成都,米其林大厨心中的“绝世好面”

成都米其林餐厅的主厨中,有两位“面条专家”。一位是玉芝兰主厨兰桂均,一碗坐杠大刀金丝面扬名海外;一位是谧寻茶室主厨徐存贵,研发的手工菠菜担担面颜值与口味俱佳。

除了拿手绝活,二位更是本身就喜欢吃面的人。因此我们想听听实际做面条的人对面条的理解。聊完之后进一步发现,面条果然是不简单的食物。

01...一千个人心中有一千碗“绝世好面”

02...为何意面和日本拉面风靡全球,

中国面条却“寂寂无名”?

03...吃中国的面,是需要被调教的

04...面条的征途,是“星辰大海”

电影里的“厨神争霸”场面总是充满戏剧性:在金碧辉煌的殿堂里,大厨身怀绝技,评委浮夸演绎,结果出乎意料…现实中的厨艺大赛或交流切磋时,过程大概不会那么跌宕起伏,但一定也有引起观赛者惊呼的瞬间,尤其是

当西方美食家看到神乎其神的东方料理技艺时

——比如米其林二星餐厅玉芝兰主厨兰桂均在展示大刀金丝面时。

广汉大刀金丝面在技艺上可谓四川一绝

也是川派清汤面条的代表,图为玉芝兰大刀金丝面

图据网络

千丝万缕一样的金丝面煮熟后盛在一汪澄澈的开水白菜汤底中,撒上烘制火腿碎,味道清淡醇香。

“以汤定位,以食材定格,以调辅料定神”不只是兰桂均心中一碗好面的标准

,也是他所秉持的烹饪哲学。比如做大刀金丝面,兰师傅认为其中最难的是做汤,调料反而是相对最“不重要”的。

米其林一星餐厅谧寻的主厨徐存贵心目中的“绝世好面”仍然是传统的四川滋味,所以选择以担担面作为餐厅的面条代表。在此,我们要

为担担面“正名”

,经徐师傅讲解后方知,

原来在川渝的面馆里鲜少见到担担面,并非因为它口味不出众,而是因为

担担面十分考验厨师的手艺

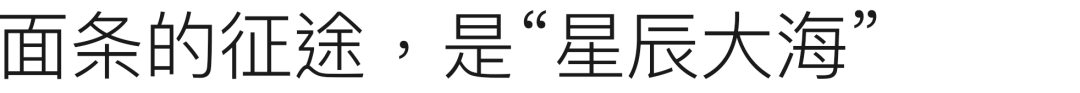

。担担面是干面,酱料很重要,看上去普通的芽菜、红油、麻酱一旦“失手”,就很容易让面变难吃。

徐师傅在研究如何将担担面做精上花了不少功夫,谧寻茶室的手工菠菜担担面十分漂亮,腰果碎和使用特殊工艺烘干的芽菜整齐码在绿色的面条上,芝麻酱和辣椒油由食客自行添加。这碗担担面是大众点评上谧寻最受欢迎的菜品,

对健康与精致的追求和正宗的口味在这碗面里交融。

谧寻茶室 手工菠菜担担面

从两位成都名厨处我们可以得见米其林体系对于好面的评价标准:

好吃、健康、精致

,对古法精湛技艺的传承是高阶表现。兰桂均师傅的烹饪哲学里有三味——

“自然之味”、“发酵之味”和“调和之味”。

按照这三味来理解米其林体系的话,“自然之味”和“发酵之味”是更重要的,有时“调和之味”甚至会给前两味“让路”,这大概也是米其林餐厅大多相对清淡的原因之一。

然而

大众食客们对于好面的评判标准大为不同

,尤其在川渝地区,最受欢迎的面馆一定是臊子最好吃、调味较重的,大热天在没有空调的小面馆吃一碗鳝鱼面、怪味面、素椒面、碗杂面…嘴角的红油与满头大汗相映成趣才够酣畅淋漓,既然生活已经开启了hard模式,就要从食物里获得爽感与刺激,

一碗好面就是要有鲜辣的刺激和大快朵颐的爽感。

一千个人心中有一千碗“绝世好面”。

北方人喜欢打卤面,吃的是面粉的香和韧;南方人喜欢吃浇头,爱的是面的鲜味和调料;饥肠辘辘的游客吃一碗农家豆角焖面,就觉得是此行最美味的一餐;都市里的时髦男女愿意排队一小时打卡网红面馆…

好面的标准自在人心。

那我们为何还要讨论“米其林标准”?

在许多国人心中,对国内的”米其林餐厅“爱恨交织。一方面觉得我们的美食获得了国际上最有知名度的美食体系的认可值得骄傲,一方面觉得一群外国人懂什么中国菜,

如果缩小到一碗面,更是发现外国人对中国面条知之甚少。

所以,我们在探讨“米其林标准”的意义之前,不妨切换视角,放眼全球,先来看看目前的

”世界面条格局“

。

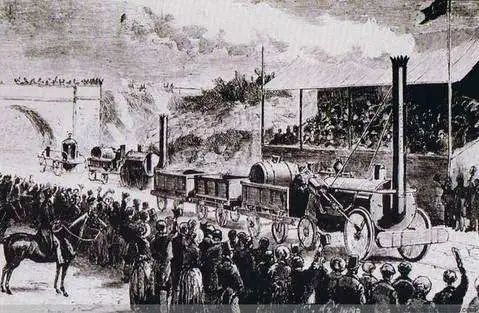

机器轰鸣,齿轮咬合,蒸汽升腾,工厂高耸的烟囱排放出滚滚浓烟,这是我们印象中第一次工业革命的代表性场景。

第一次工业革命

历史书里这样写道:第一次工业革命用机器代替了手工劳动,工业资产阶级和工业无产阶级形成和壮大起来…但

还有一个重要的“成果”没有被写进教科书,却

同样影响深远,那就是意大利面的发展与传播。

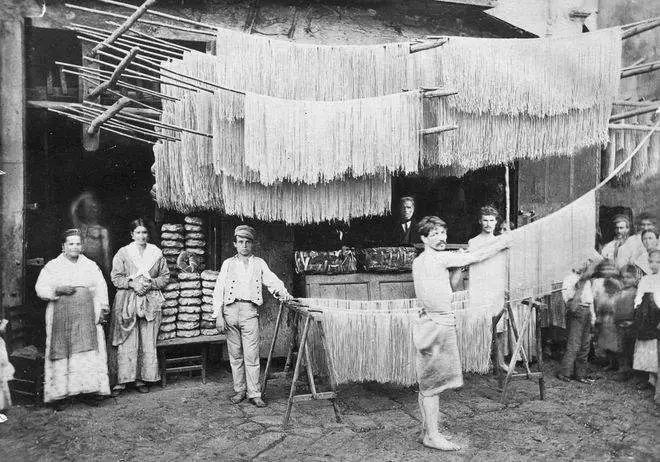

晾干意大利面

在大机器生产代替手工生产之前,意大利面可不是全民美食,因为制作工艺的繁琐,是只有上流社会才能享用得起的食物。

得益于工业革命后面条生产技术与交通运输方式的革新

,意大利面迅速工业化和产业化,开始风靡欧洲。

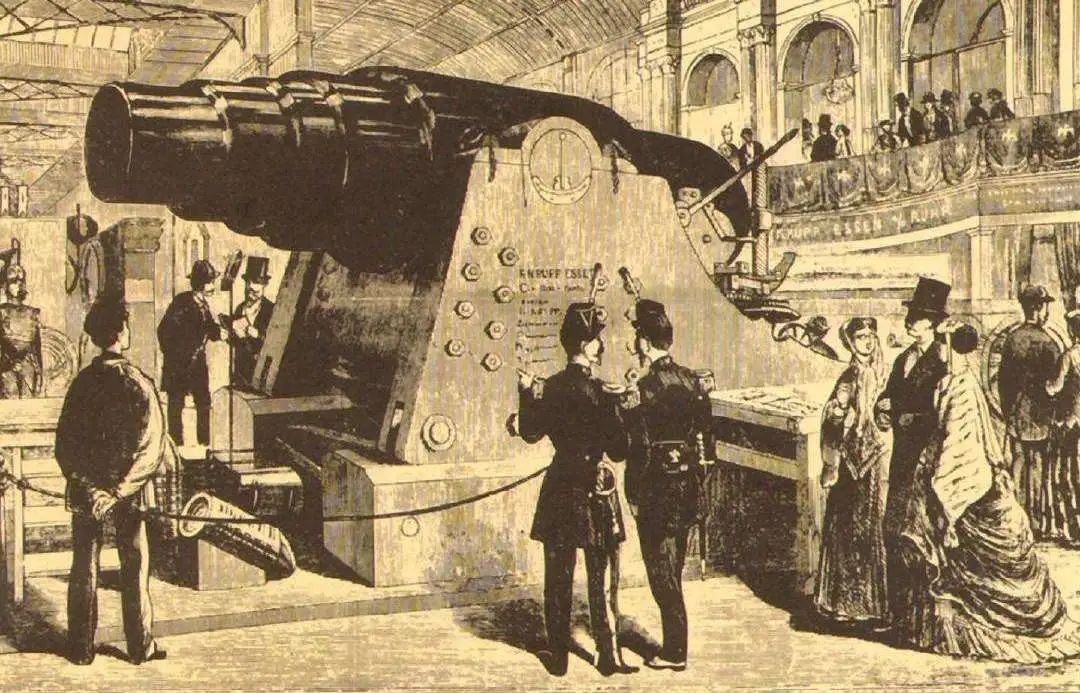

19世纪中期,我们迎来了第二次工业革命。西门子制成了发电机,贝尔发明了电话,爱迪生点亮了电灯,随之而来的是汽车、飞机的出现。

第二次工业革命

各大洲之间的交流愈加便利,意大利以更快的速度漂洋过海,“席卷”北美大陆。

二十世纪初,大量的意大利移民美国,他们把食用意面和披萨的习惯也带到了美国。

意大利面开始了它的“全球扩张之路”。

1929年,小商贩抬着烘干的意大利面

此时,西太平洋的岛国上正流行吃另一种面条。

明治时代早期,拉面随广东移民来到横滨。1900年前后,日本城市化进程加速,大量新的工作、消费生活方式涌现,

日本人吃到并爱上了改良成日本口味的拉面。

乔治·索尔特在《拉面:国民料理与战后“日本”再造》一书中提到,美国自1947年起向日本紧急

出口小麦

以解决日本人口粮不足的问题,

是拉面“二次腾飞”的关键因素。

横滨中华街,日本拉面“诞生”于此

往后三十年,第三次工业革命到来,这场科技风暴极大地影响了人类的生活方式和思维方式。日本在这次“革命”里经济腾飞,

拉面也迎来了“全球化的春天”。

日本企业遍布全球,把吃日式拉面的种子撒到了每个大陆;传媒的发达使得吃拉面成为日影、日剧、日本动漫里常见的场景;1994年,东京拉面主题乐园开幕,是拉面成为“国民料理”的重要表征。自此,

拉面与意大利面“平起平坐”,成为风靡全球的面条类型。

据说面条是经丝绸之路被波斯人由中国带到了西西里岛,而日本拉面则100%是由中国传入,但中国的面条却遗憾地”错过了“这几个扬名世界的节点。

图据 《中华小当家》

外国人第一次吃到中国面条大概是在唐人街;1982年出版的新中国第一本关于美食的工具书《川菜烹饪事典》里,担担面才作为小吃名录里的一种,开始被纳入官方文献;恐怕海外的不少年轻人,是通过日漫《中华小当家》才开始了解中国的拉面……

我们的“面条之路”起步似乎晚了一些,但又对我们的面条充满骄傲与自信:论种类的丰富性和味道的表现力,中国一出,谁与争锋?

在美国湾区生活时,某次一位老师十分热情地邀约我去吃当地一家中国餐厅的面,强调特别好吃而且便宜!赴约后我点了蚵仔面线,第一口就噎住,可算是我此生吃过最难吃的中国面了。

同样在湾区,日本拉面店Ramen Nagi在年轻人里火得不行,饭点一般都是大排长龙,经日本友人鉴定是确实是好吃的拉面。内心不禁感叹,

外国人能够吃出日本拉面的优劣,为何对中国面条似乎毫无鉴赏能力?

我将此感叹说与兰桂均师傅之后,他表示在了解国外中餐行业的底层逻辑之后,其实不难理解此现象。

首先中餐种类和口味太多

,外国人尚且没把最有名的宫保鸡丁、麻婆豆腐吃明白(左宗棠鸡在我们看来就是“异端”),小吃方面觉得饺子、麻团就是“天菜”了,

还远没有到品鉴博大精深的中国面条的阶段。

回到兰师傅提到的“三味”,从西方(尤其是擅长料理的法国)的烹饪体系中不难看出,他们是重“自然之味”(如松露)、“发酵之味”(如鹅肝酱)远多于“调和之味”(胡椒、盐可以调一切)。相较于中国面条尤其是南方面条的重口味,

日式拉面更接近于他们的饮食习惯,且种类相对简单,容易学习如何品尝。

福建、广东地区的面条不也是口味清淡吗?但西方人大都接受不了普通中餐厅面汤中的味精。

兰师傅还提到了一个近年来出现率极高的词——匠心。

日本拉面的风靡离不开“工匠精神”,

不对市场妥协,坚持用心做好每一碗面,并且愿意去打造、包装、传播、推广。兰师傅感慨,将中国的好吃的面条推广到全世界,这是他一直想做的事情。

综上,我们从另一个维度了解了为何意大利面和日本拉面风靡全球,而中国面条却“寂寂无名”。看来

吃中国面条是需要被调教的,

并且目前这似乎这是一个长期的过程,需要吃面的人对中国的烹饪哲学与调味方式有更多的了解,也需要做面的人对一碗“绝世好面”的诞生倾注更多的匠心。

现在,让我们回到关于米其林的话题。中国或者成都到底需不需要“米其林餐厅”,其实可以类比为中国电影是否需要奥斯卡、戛纳等国际电影奖项的肯定。没有获奖,并不代表电影不够优秀,但如果获奖,则

意味着它可以被全世界更多的人看到

,此时文化输出才有了通路。

因为历史原因,中餐在国际上知名度极高,但被接受度其实并没有我们想象中高。因为还不够了解,西方人面对神秘的东方美食既向往又犹豫,如果有个他们熟悉的有公信力的奖项或荣誉来背书,中餐的文化传播将事半功倍,

这是中国的一些餐饮人为“上星”而努力的原因之一。

徐师傅深有同感,比如谧寻茶室可以允许他为了找到面条最佳的质感,用手工压面机一天只做二十碗面,如果换成个人经营的面馆,是不可能支撑这样的操作方式的,这是高端餐饮的优势。反之,

正是因为可以相对“不计成本”地钻研烹饪和饮食文化,高端餐饮也要肩负起如何将中国美食文化输出的责任。

让我们把视线收回到一碗面上,

它应该是世界上最包容的那一类食物了

,能横跨种族、阶级、国籍、个性…许多食物离开了原产地往往会“失之毫厘,谬之千里”,但面条这个古老的“快餐”,总是能与地方口味和饮食习惯无间融合,成为美味慰藉人心。

并且,

从它诞生似乎就已经具有了“社交属性”,

生来就应该是走天涯的。纪录片《面条之路》里提到从两河流域传到新疆的小麦和手搓面,被中国人发扬光大,不仅在国内发展出不同的流派,并以中原王朝为中心向整个亚洲输出,又经丝绸之路被传到西西里岛,使得意大利成为欧洲唯一以面食闻名的地区。

徐师傅分享到,

有许多外国人开始学做中国的面点,也已经有很多很厉害的做中餐的外国大厨了。

中餐的国际吸引力正在逐渐增加,他有信心,再多一些时间、多一些人才,假以时日,中餐一定会比现在更具影响力。

作为“国际美食之都”的成都

,也一定会吸引到更多的目光,

成就“我有宾客,鼓瑟吹笙”的繁盛场景。

此时只想鼓励面条:加油哦,面条的征途是“星辰大海”!

受访者

米其林二星餐厅

玉芝兰 主厨兰桂均

米其林一星餐厅

谧寻茶室 主厨

徐存贵

-

米其林大厨私藏面馆

油篓街素椒杂酱面

营业时间:07:00-卖完

地址:油篓街41号

人均:15元

三友路卤肉面

营业时间:19:30-卖完

地址:二环路北四段4号(近416医院车站)

价格:9元/二两

说说你喜欢的面条