未来成都的博物馆和美术馆会变成什么样?周六这个论坛告诉你!

第四届iSTART教育论坛将在麓湖·A4美术馆开幕,来看看有哪些亮点和新理念!

第四届“iSTART教育论坛”将于10月13日于麓湖·A4美术馆举行

“iSTART教育论坛”作为麓湖·A4美术馆重要的年度学术教育论坛,至今已经成功举办三届。今年“iSTART教育论坛”将于2018年10月13日于麓湖·A4美术馆举行。

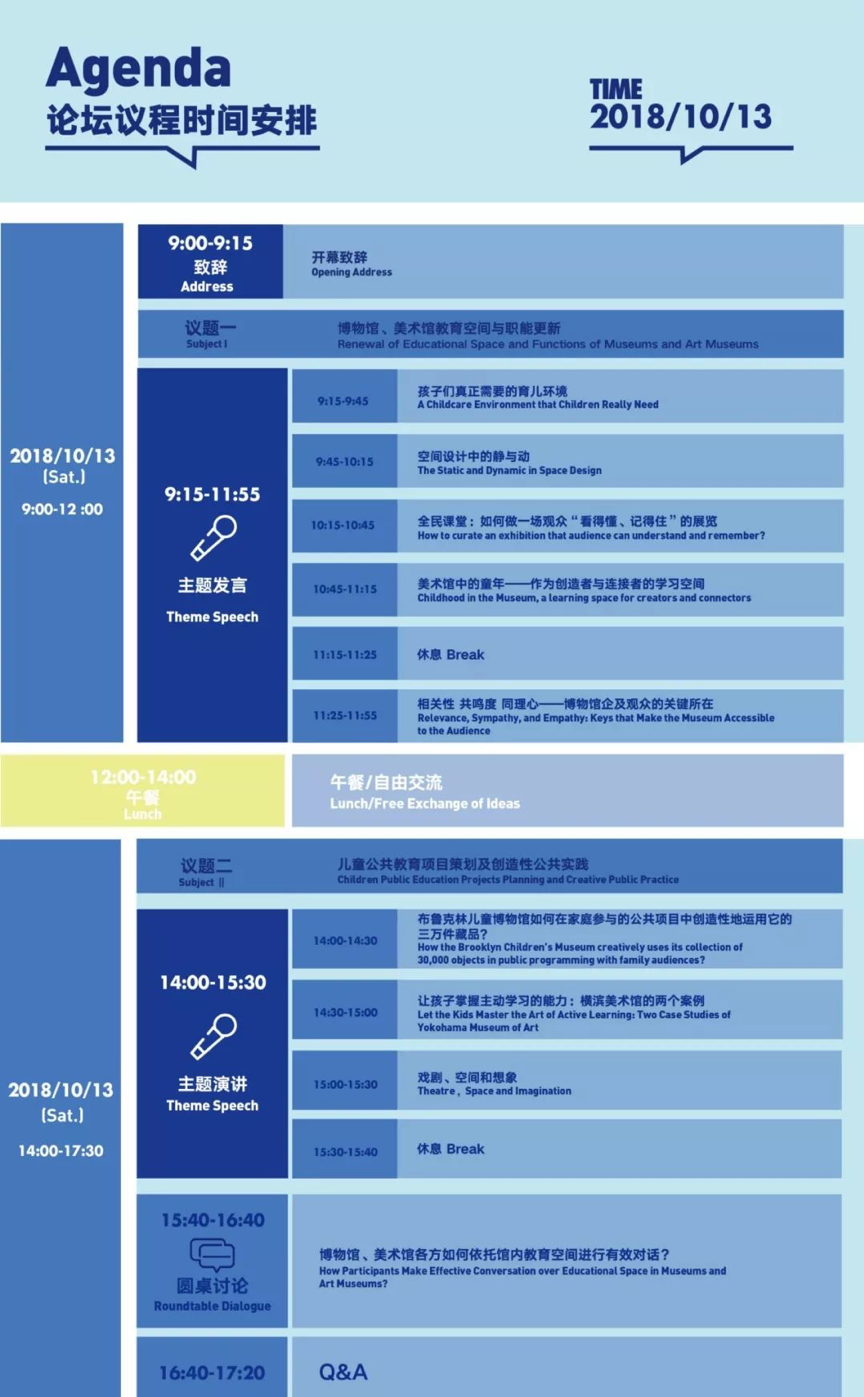

在第四届“iSTART”教育论坛中,分别从“博物馆、美术馆教育空间与职能更新”、“儿童公共教育项目策划以及创造性公共实践“两大议题出发,以“主题演讲”、“圆桌讨论”的形式,进行为期一天的高质量论坛。

本届教育论坛邀请全球知名的建筑规划设计专家,博物馆和美术馆公共教育运营者,博物馆和美术馆教育研究者以及儿童艺术教育实践者分享其经验成果,实现不同领域之间的互动合作。

论坛背景

博物馆、美术馆等公共教育空间在当代社会生活中正占据着越来越重要的地位。这无疑为博物馆和美术馆空间的设计者、运营者、研究者以及公共教育项目的策划者和实践者带来机遇和挑战。

随着大众审美消费需求的日益增长,面对公众审美教育新的诉求,博物馆、美术馆将如何依托当地现有的社会资本,从不同视角出发重新定义其物理空间,建构自身的公共教育话语体系?其灌输式的教育模式和产品能否承载当下公众对于公共教育的期许?同时,在教育观念激烈的转型期,博物馆、美术馆开始积极与各方发生联系,共同寻求新的教育理念、模型,这个过程将如何赋予博物馆、美术馆新的教育对话功能?面对教育思潮更新,教育模式转型,教育体系中的研究者和实践者们又扮演着何种角色?

儿童公共教育作为博物馆和美术馆公共教育的主体之一,是美术馆公共教育乃至美术馆发展的重点。博物馆、美术馆作为区别于学校等教育机构的具有社会教育功能的文化传播体,不可避免地承担着儿童教育的责任。博物馆、美术馆儿童项目的策划者和实践者是如何根据儿童自身的特点,设计益智有趣的儿童教育实践项目,实现儿童自由发展的主体性价值呢?

面对上述的挑战和机遇,无论是传统文化群体或教育机构,还是更具实验创新精神的艺术团体或组织,都开始积极进行自我革新,同时不断拓展自身,探寻新的发展空间,进而重塑新时代背景下的公共教育话语体系。麓湖·A4美术馆作为本届教育论坛的举办方,我们邀请各方嘉宾就上述问题分享其经验成果,以期实现不同领域之间的互动合作。

论坛议题亮点抢先看!

13日教育论坛嘉宾

相比传统的展览场所,现代博物馆、美术馆的定义已经发生了极大的改变。半个世纪以来,越来越多的博物馆、美术馆将公共教育的重要性放在了更显著的位置,公共教育实体空间的扩建也提上了日程。随着博物馆、美术馆的转型,其功能与机也发生变化,如何在其展示与收藏的功能之上,丰富传统空间的教育职能,成为了机构空间设计者,运营者以及研究者的共同议题。同时,教育空间的扩展必然伴随着更细化的公共教育活动类型,如何针对不同人群开展强关联性的公共教育活动,使之形成有机的可延续的整体行为模式,这也是需要探讨的问题。再者,博物馆、美术馆提供的公共教育兼具了理论性、学术性、感知性以及艺术性等特点,如何将艺术与社会对话扩延至更广阔的外部空间,以消解艺术文化与大众文化之间的沟通壁垒,给予艺术创作在地性滋养的同时,和社会公共领域形成双向良性互动,都是亟待讨论的问题。

主题演讲:空间设计中的静与动

李道德将结合dEEP一系列的设计实践,从一个3平米的空间互动装置延伸到麓湖·A4美术馆的儿童馆空间,最后以dEEP刚刚完成的山顶艺术馆收尾,讲述如何运用数字化的设计理念与方法,以体现空间的生命力、建筑与人与自然的共生。

主题演讲:孩子们真正需要的育儿环境

在当代社会,信息高度发达,但是同时人们也越来越难以辨别哪些是真是的,哪些是正确的。并且,受到媒体和广告的影响,更是容易让人们失去自己的判断。日比野拓将以他多年的幼儿空间设计经验为基础来探讨幼儿环境创设中最真正应该被重视的几个问题。

主题演讲:美术馆中的童年——作为创造者与连接者的学习空间

如果一个美术馆通过空间改造与项目更新赋予孩子们更大的社会责任与想象空间,我们将获得什么?在这些空间中存在的富有活力的项目是否给予儿童与成人更有建设性的思考?我希望通过对美术馆儿童项目策划的思考,穿插世界儿童博物馆的实践案例来回应这些问题。同时探讨在今天,儿童如何通过主动策划并参与美术馆项目,从被动的受保护和受教育者成为社会的创造者与连接人。

主题演讲:全民课堂:如何做一场观众“看得懂、记得住”的展览

以《现代之路》展览为例,围绕“全民美育课”的展览定位,通过解读展览线索、展览语汇、展陈设计、多媒体设置、全方位宣传、讲解文创等手法,讲述如何做一场观众“看得懂、记得住”的展览。同时利用媒体传播平台、“分众化”服务、丰富多彩的社教、特色配套活动、VR等方式,打破物理局限,突破空间壁垒。观众不仅作为“接收端”能够汲取文化滋养,也能作为“中转站”进一步丰富展览的内涵,延伸展览的影响。

主题演讲:相关性 共鸣度 同理心——博物馆企及观众的关键所在

目前,中国博物许多展览和教育项目距离“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则仍然相距甚远。事实上,“保持与当代社会的相关性”理应成为博物馆的发展要义。展览、教育等惟有搭建在“相关性”的基础之上,吸引观众关注,才有可能进一步引发他们共鸣,促使其感动、铭记,并最终激励他们的同理心,影响其思维和行为的改变。这是环环相扣、层层推进的一体化进程,以达求博物馆传播的善循环,真正企及观众。

儿童及其童年的社会学概念直到近一个多世纪以来才逐步被提出与正视。与之相关的儿童成长规律、教育模式以及社会权益的研究与争论也从未停歇。面对越来越多的家庭对于儿童教育的高度关注和资本投入,儿童已然成为连接家庭与社会的核心群体。因此,我们不得不反思现代社会中儿童的社会化过程,这个过程围绕着儿童与外部世界的互动展开,是儿童认识自己,认识他者,被接纳为社会成员的重要阶段。儿童公共教育作为其社会化的核心组成部分,是对其生活、成长和经验的全方位改造,所以如何利用博物馆、美术馆空间,策划以儿童为主体、满足儿童发展需求的公共教育项目,并有效实践,避免博物馆、美术馆展示空间沦为儿童乐园的窘境,将成为本次论坛第二项讨论的议题。

主题演讲:布鲁克林儿童博物馆如何在家庭参与的公共项目中创造性地运用它的三万件藏品?

这次演讲将深度回顾布鲁克林儿童博物馆如何在家庭参与的公共项目中创造性地运用它的三万件藏品。分享我们应该如何运用藏品与公众进行直接互动,如何让公众更好地与藏品接触,如何让家庭和各个年龄段的孩子在以藏品为基础开展的项目中动手操作以及如何增强博物馆与社区之间的联系与互动。

主题演讲:让孩子掌握主动学习的能力——横滨美术馆的两个案例

将通过讲述横滨美术馆的中学生项目和志愿者观览项目两个实践案例,讲述教育项目在美术馆里与学校截然不同的意义。在中学生项目中,中学生完成了由听课者到授课者的转变,观览项目则促进了志愿者的积极性与参与度。

主题演讲:戏剧、空间和想象

戏剧的发生并不需要华丽的舞台,而是始于一个空间。我们的创作和教育中,往往忽略戏剧对空间的定义,以及空间对孩子的影响。当我们把空间填的过满,往往是在扼杀孩子的想象力。空间给的太多,又无法给予足够的信息和支持去激发孩子的想象力,一个好的儿童剧作品和课程,都是需要足够的“空间”去激发孩子的想象。那如何确保给予孩子足够的空间呢?以及在什么空间里去进行戏剧。这将是我和大家探讨的问题。

圆桌讨论

当下是一个多元的时代,没有任何一个建筑或者空间可以说是完全独立的,都需要与内部的人以及外部的环境(城市或自然)发生关系。美术馆或者博物馆同样需要多元的、复合型的空间,让更多的人参与其中。

我会分享一些项目策划过程中的好方法,例如如何更好地实现物件与孩子之间的互动,如何促进孩子和项目之间的互动,以及如何引导孩子和家长的对话。对于动手操作的项目中使用的物件,我们还应考虑伦理的问题,当公众和藏品亲密接触时,他们可能会产生一些什么样的偏见。大家的反馈也是圆桌对话的一部分。我希望这次圆桌对话可以成为一次交流的机会,大家可以就共通的经历,不同的方法以及博物馆实践等方面发表自己的看法。

传统美术馆里的职员和专家以物品(作品、资料)的保存、传承、展览为己任。私以为,今后美术馆可能会在此基础上,着重提高来馆参观者、项目参与者和当地居民的参与度与积极性。为此,专家不能仅仅站在教学的立场,而应展开参观者、活动参与者、周边居民都可以互相学习的互动性活动,并将这种成果实际运用到美术馆的工作中。具体而言,专家们的课题是,如何把以志愿者活动为首的多样的市民活动与美术馆的工作关联到一起。

今天的美术馆人应该走出自身艺术与教育优越感的误区,通过参与式展览与公共项目策划赋予美术馆空间新的生命,让儿童和家庭从参与者成为持续的提问者与创造者。同时,在美术馆的白盒子空间以外,我们也越发认同持续的社区家庭交流,儿童对话与青少年自主实践艺术项目,来扩延美术馆的教育维度的重要性。这将弥补我们美术馆作为学习和成长空间,其主体性不足的遗憾。

时下,一些机构已开始就其教育空间与相应活动进行“分众化”规划,首开先河的如美国大都会艺术博物馆、芝加哥艺术博物馆等。也即,根据不同的目标观众,进行分层的、有的放矢地实施,以“因人施教”且“空间尽其用”。本人将对博物馆内的分众化教育空间与活动实践展开研讨,包括馆内的主要教育空间、分众化活动规划、以及规划原则等。

我们应该鼓励孩子让戏剧发生在任何空间,戏剧使我们去探索我们与世界的关系,而不是固定在舞台演出而已。