话剧《大宋御史·赵抃》在锦城艺术宫精彩首演

话剧《大宋御史·赵抃》在锦城艺术宫精彩首演

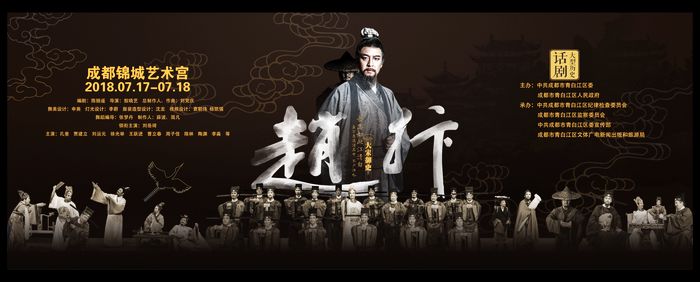

7月17日晚,由青白江区委区政府倾力打造、反映北宋御史赵抃“清白为官、清白做人”生平事迹的话剧《大宋御史·赵抃》,在成都锦城艺术宫首演。18日还将在锦城艺术宫再演一场。

首演现场座无虚席,掌声阵阵。剧目通过对赵抃宦途的立体呈现,展示了一个治国安邦、惩治腐败、举贤荐能、为民造福的政治家形象,让四川乃至全国的观众们认识和了解到真正的赵抃。

穿越千年

再现“铁面御史”当年风采

该剧目集合了四川省和全国优秀的专业戏剧创作人员,四川人民艺术剧院优秀演员刘岳琦与孔斐在剧中分别饰演赵抃和宋仁宗,四川人民艺术剧院艺术总监、国家一级演员贾建立饰演陈执中。该剧演员达30余人,剧中不仅集合了四川省内的众多优秀青年演员,更难得的是邀请到众多“老戏骨”,四川人民艺术剧院国家一级演员刘运元、王跃进、曹立春分别在剧中饰演了性格迥异的大宋官员,而一直追随赵抃的老仆由成都市非物质文化遗产艺术研究院曲艺团著名演员徐光举饰演。

四川人民艺术剧院编剧陈丽遥、导演敖晓艺分别担任该剧编剧和导演。该剧的总制作人兼作曲为著名音乐制作人刘党庆,舞美设计特别邀请了中国儿童艺术剧院舞美设计申奥,整个舞台运用了宋朝建筑中三点透视的元素,无论是汴京或是成都府都展现了宋朝的繁华与简约。灯光设计由四川人民艺术剧院李蔚担任,服装造型设计邀请到国内知名设计师沈龙。创作期间,主创团队也先后三次到青白江采风,穿越千年,感受赵抃真实的生活、为官场景,更加深入刻画了人物形象。

赵抃(1008—1084),出生于浙江衢州城。历仕宋仁宗、宋英宗、宋神宗三朝。期间,他四次入蜀,两次任成都知府。北宋至和元年(1054),赵抃进京担任殿中侍御史,前后给皇帝呈上了近两百篇奏章,包括治国安邦、惩治腐败、举贤荐能、为民请命等诸多主题,对北宋时期的大政方针、委官用人、抵御外患、安定域内,起到了十分重要的作用。在为官四十余年中,赵抃为官清廉、惩治贪腐、黾勉勤谨,素有“铁面御史”之称,宋英宗皇帝评价他为政是“中和之政”。苏洵、苏轼、苏辙父子,欧阳修、贾黯等宋代贤能之士,都曾被赵抃大力举荐,获得施展才能的机会。

剧情跌宕

具有强烈艺术感染力吸引力号召力

整个剧情结构严谨、逻辑清晰、跌宕起伏,赵抃不畏强权、清正廉洁、为民务实的艺术形象刻画生动,具有强烈的感染力、吸引力、号召力。

至和元年(1054年),赵抃被任命为殿中侍御史,赴任汴京后,他微服暗访漕运码头,了解漕运官员借设水上驿站,独揽漕运、中饱私囊之事,并将情况直奏宋仁宗,最终将漕运三司使罢免。随后,赵抃向仁宗上奏了近两百篇奏章,包括治国安邦、惩治腐败、举贤荐能、为民请命等诸多主题,逐渐得到了仁宗的认可和器重。

宰相陈执中家中侍女命案引发朝内风波,朝中大臣上书仁宗要求彻查此案,但是陈执中利用职权大肆打压上书大臣。面对这种情况,赵抃给宋仁宗连递了七道奏本,奏请惩治陈执中,并力保欧阳修等大臣,但宋仁宗并无罢免之意,相反他认为陈执中是值得信任的宰相。执着的赵抃又递呈了五道奏章,历数陈执中不学无术、结党营私、以权谋私等八大罪状,要求仁宗罢免陈执中。最后,陈执中被罢相,赵抃出任成都知府。

赵抃携“一琴一鹤”赴任成都,面对当地官吏肆无忌惮地胡作非为,州郡公然互相行贿,兵士不肯过江为官而战的情况,赵抃对江明志——“吾志如此江清白”,以身作则,惩治腐败,蜀地一片升平。

治平四年,朝堂一张圣旨将赵抃召回汴京,而刚刚登基的宋神宗却不依旧例,依旧让赵抃到谏院任职,以便能够多听到赵抃的意见,从此“铁面御史”的声音响彻朝堂。

一琴一鹤

赵抃“千古誓言”传颂至今

青白江区,因境内清白江而得名。据史料记载,素有“铁面御史”之称的北宋清官赵抃,最有名的“清白”故事是第一次任成都府知府时,以一琴一鹤,只身入蜀,经过湔江时,留下一句“吾志如此江清白,虽万类混淆其中,不少浊也”的千古誓言。人们为了纪念这件事,就把这段湔江取名为“清白江”。从此,为成都留下了一个重要的体现“清白文化”的地标遗产,今在青白江区境内。这也是全国唯一以“清白”来命名的江河!

当年,青白江区在申报区名时,把“清”字错为“青”字,但赵抃以江的一清二白明其志,一心为民,虽万类混杂也绝不同流合污的精神,则一直被载入史册,传承了下来。

赵抃平生有雷氏琴一张,琴是唐琴,当然很名贵,但琴是家传之物,鹤是家养的,故苏轼写诗称赞他:“清献先生无一钱,故应琴鹤是家传”。他不讲排场,不要车马随从,不要地方官迎接,只以“单马就道”,随身只带一把琴,一只鹤,除此以外,别无家财,真可谓一清二白。

挖掘传承

打造独具青白江特色“天府文化”品牌

据此史实,青白江区建立了“清白文化馆”,并举办多次清白文化专题展览,向广大干部群众宣传和弘扬“赵抃清白文化”,系统化的宣传和传承赵抃的清廉事迹,目前已接待参观人员35万余人。先后开办了绣川讲坛、清白课堂,深化“铁面御史”与“清白文化”学术研讨,开展宣讲3000余场。开发清白文化教材,推动清白文化走入中小学生课堂生活。创作赵抃人物形象、《气正风清廉吏颂》歌曲、赵抃廉政小故事集等相关文艺作品30余件,文艺展映展演20余场。

近年来,按照成都“传承巴蜀文明发展天府文化,努力建设世界文化名城”和“全国重要文创中心”目标,青白江正积极打造《蜻蜓眼》《传奇凤凰湖》《大宋御史?赵抃》等精品剧目。在《大宋御史?赵抃》中,重点弘扬与本区渊源极深的赵抃清白思想,打造独具青白江特色的“天府文化”品牌——“清白文化”,大力倡导“清廉为政”“清正做事”“清白做人”,切实推进天府文化在青白江落地生根。?

据悉,青白江区还将建设“清白文化学院”,以赵抃事迹馆为主体,汇集赵抃及四川乃至全国的古代及当代清官进行集中展示,教育当下。还将创建“清白文化”论坛,打造独具青白江特色的“天府文化”品牌。

【剧情简介】

至和元年(1054年),赵抃被任命为殿中侍御史,赴任汴京后,他微服暗访漕运码头,了解漕运官员借设水上驿站,独揽漕运、中饱私囊之事,并将情况直奏宋仁宗,最终将漕运三司使罢免。随后,赵抃向仁宗上奏了近两百篇奏章,包括治国安邦、惩治腐败、举贤荐能、为民请命等诸多主题,逐渐得到了仁宗的认可和器重。

宰相陈执中家中侍女命案引发朝内风波,朝中大臣上书仁宗要求彻查此案,但是陈执中利用职权大肆打压上书大臣。面对这种情况,赵抃给宋仁宗连递了七道奏本,奏请惩治陈执中,并力保欧阳修等大臣,但宋仁宗并无罢免之意,相反他认为陈执中是值得信任的宰相。执着的赵抃又递呈了五道奏章,历数陈执中不学无术、结党营私、以权谋私等八大罪状,要求仁宗罢免陈执中。最后,陈执中被罢相,赵抃出任成都知府。

赵抃携“一琴一鹤”赴任成都,面对当地官吏肆无忌惮地胡作非为,州郡公然互相行贿,兵士不肯过江为官而战的情况,赵抃对江明志——“吾志如此江清白”,以身作则,惩治腐败,蜀地一片升平。

治平四年,朝堂一张圣旨将赵抃召回汴京,而刚刚登基的宋神宗却不依旧例,依旧让赵抃到谏院任职,以便能够多听到赵抃的意见,从此“铁面御史”的声音响彻朝堂。

整个剧情结构严谨、逻辑清晰、跌宕起伏,赵抃不畏强权、清正廉洁、为民务实的艺术形象刻画生动,具有强烈的感染力、吸引力、号召力。

宋代御史赵抃生平简介

赵抃(1008—1084),出生于浙江衢州城。历仕宋仁宗、宋英宗、宋神宗三朝。期间,他四次入蜀,两次任成都知府。北宋至和元年(1054),赵抃进京担任殿中侍御史,前后给皇帝呈上了近两百篇奏章,包括治国安邦、惩治腐败、举贤荐能、为民请命等诸多主题,对北宋时期的大政方针、委官用人、抵御外患、安定域内,起到了十分重要的作用。在为官四十余年中,赵抃为官清廉、惩治贪腐、黾勉勤谨,素有“铁面御史”之称,宋英宗皇帝评价他为政是“中和之政”。苏洵、苏轼、苏辙父子,欧阳修、贾黯等宋代贤能之士,都曾被赵抃大力举荐,获得施展才能的机会。

赵抃与青白江

据史料记载,赵抃赴任成都知府途中,面对滔滔清白江水以江名志“吾志如此江清白,虽万类混淆其中,不少浊也”,清白江因此句而得名,青白江区的区名也因清白江而得名。

据此史实,我区纪委建立了“清白文化馆”,专题向广大干部群众宣传和弘扬“赵抃清白文化”,系统化的宣传和传承赵抃的清廉事迹,目前已接待参观人员35万余人,开展宣讲3000余场。下一步我区将建设“清白文化学院”,以赵抃事迹馆为主体,将历史上的清官及当代廉政典型进行集中展览,供广大干部群众参观学习,激发更多干部奋发有为、敢于担当的精神。

赵抃与“清白”文化

赵抃四次入蜀,初入蜀在江原县(今崇州)作县令,第二次入蜀作梓州路(今三台)转运使,皆有清白名声。第三次作成都知府是在宋英宗时,由治平元年(1064)12月至治平四年(1067)共三年时间。第四次入蜀再度“知成都府”,则已是宋神宗时,由熙宁五年(1072)至七年(1074)共两年半时间。他在廉政文化方面的特色是:自身以清廉自律,传承其清白家风,“吾门自昔传清白”(《清献集》卷三“信笔示诸弟侄子孙”)。从政则勤政爱民,忧乐天下际,“欲去民忧同乐之,敢孤朝寄独恬然”(《清献集》卷二“再经江源县有作”)。为政则能审势,宽猛相济,“弹劾不畏权倖”,“声称凛然,京城目为铁面御史”。苏轼、苏辙兄弟都十分称赞他,苏轼还专门为他写了墓碑:《赵清献公神道碑》。苏轼是赵抃的友人,最了解赵抃,赵抃曾荐举其父苏洵。苏轼这块碑记是有关赵抃生平传纪的最早的记录,《宋史·赵抃传》《东都事略·赵抃传》以及后来的史志、笔记之属,皆沿袭苏轼碑记而来。

赵抃最有名的“清白”故事是第一次知成都府时以一琴一鹤,只身入蜀,过清白江,自誓清白。他平生有雷氏琴一张,琴是唐琴,当然很名贵,但琴是家传之物,鹤是家养的,故苏轼写诗称赞他:“清献先生无一钱,故应琴鹤是家传”。他不讲排场,不要车马随从,不要地方官迎接,只以“单马就道”,随身只带一把琴,一只鹤,除此以外,别无家财,真可谓一清二白。

他上成都任,经过湔江时,常说:“吾志如此江清白,虽万类混淆其中,不少浊也。”人们为了纪念这件事,就把这段湔江取名为“清白江”。从此,为成都留下了一个重要的体现“清白文化”的地标遗产,今在青白江区境内。当时青白江区在申报区名时,把“清”字错为“青”字,但赵抃以江的一清二白明其志,一心为民,虽万类混杂也绝不同流合污的精神,则一直被载入史册,传承了下来。

第二次知成都府是神宗要求赵抃再治蜀的。这次再入蜀,他的行李更加简易。早在这次入蜀前,他已在泗州放了鹤,只带了个仆人“老苍头”入蜀。神宗表扬他:“卿前以匹马入蜀,所携独琴鹤,(为政简易),廉者固如是乎?”

以上是他两次知成都府有关清白的故事。他在成都经常川行于街头巷尾,田间小道,与老百姓直接交谈,遇到冤案弊政,他都及时平反革除,“以惠利百姓为本”,贪渎因此不敢妄为。他的习惯是每天做的事一定每晚要自我反省。每到晚上即端正衣冠,焚香庭前,九拜首,告于天,向上天报告每天为老百姓做的事。如有不可告于上天的事,就肯定是对不起老百姓,不能去做的事,其清廉洁白无私如此。

成都在他治理下,“蜀风素侈”的奢靡之风大变,“好贤乐善之风大兴”,“蜀人安之”,长达百年。赵抃二十年间四次入蜀,蜀人听说赵公来,“男呼于道,女欢于灶”,都说:‘我的碗筷能安于食,我的枕第能乐于寝,就是拜公之赐。公再来,它们又有依靠了。’”在赵抃治理下,“梁岷之下,宴然已为乐国矣。”(文同:《丹渊集》卷二十六“送赵大资再任成都府诗序”)

由此可见,清白江得名的廉政故事,赵抃过清白江为官清正、名节洁白的故事,是清白文化的最佳体现。方志敏《可爱的中国》中曾说:清贫清白朴素的生活就是共产党人的生活。这是在新的历史条件下对清白文化的新的解读。“清白文化”确是青白江区独有的廉政文化历史资源,是青白江区独有的历史文化优势,廉政文化建设的宝贵传统文化资源。

清清白白为官,清清白白做人,是中华传统道德自律和廉政处事的践行准则和理想追求,是历代廉政建设中一种重要的文化现象,是为人做官的核心价值观的体现,故以“清白”二字作为形象的概括。它包含着丰富的哲理内涵,政治践行和人伦修养,历代都有不少清正廉洁为官的好故事和好思想流传下来,这就是中华优秀传统文化中的“清白文化”。